Статья представляет собой седьмую часть цикла статей «Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников “Digital Twins” CML-Bench®». Первые три части опубликованы в № 8, 9 и 10 за 2023 год, четвертая, пятая и шестая части — в № 5, 7 и 8 за 2024 год. Седьмая часть посвящена описанию ключевых особенностей подхода к разработке цифровых двойников композиционных материалов на цифровой платформе CML-Bench®, которая используется в процессе создания цифровых двойников изделий / композитных структур. Разработанные технологии, методы и методики моделирования в рамках этого подхода и на этапе разработки позволяют получить высокоадекватные модели композиционных материалов и технологических процессов, используемые для инженерного анализа в CAE-системах, с помощью которых решается проблема цифрового обоснования прочности, несущей способности, долговечности, надежности и безопасности изделий из композиционных материалов.

Предисловие

С глубокой скорбью сообщаем, что 9 октября 2024 года ушел из жизни глубокоуважаемый Алексей Игоревич Глазунов (26.08.1975 — 09.10.2024), заместитель генерального директора — главный конструктор по цифровому моделированию компании «Центротех-Инжиниринг», входящей в контур управления Топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом». И для компании, и для госкорпорации, и для Санкт-Петербургского политехнического университета это очень большая утрата. Алексей Игоревич вложил много усилий в развитие отечественной атомной энергетики, внес неоценимый вклад в совместную работу Топливной компании «ТВЭЛ» и Санкт-Петербургского политехнического университета, своей альма-матер, — работу, направленную в первую очередь на подготовку высококомпетентных кадров, реализацию прорывных научно-исследовательских проектов и формирование технологического лидерства нашей страны.

Алексей Игоревич Глазунов (26.08.1975 — 09.10.2024)

Памяти Алексея Игоревича Глазунова посвящается.

Введение

В настоящее время актуальными задачами являются технологический суверенитет и национальная задача — технологическое лидерство — превосходство технологий и (или) продукции по основным параметрам (функциональным, техническим, стоимостным) над зарубежными аналогами [1].

В контексте этой статьи мы будем говорить о композиционных материалах (КМ) и изделиях (конструкциях) из КМ — композитных структурах (КС), которые представляют собой «конструкции в конструкциях». Для детального анализа механического поведения КС необходим многомасштабный / многоуровневый анализ (MultiScale Analysis) как минимум на трех уровнях описания КМ и КС: микроуровень (µ-уровень), мезоуровень (m-уровень) и макроуровень (M-уровень). Принципиально важно понимать, что в процессе анализа КМ и КС необходимо эффективно организовать два взаимосвязанных процесса: µ-уровень ® m-уровень ® M-уровень — гомогенизацию (Homogenization —определение эффективных макроскопических физико-механических свойств КС) и M-уровень ® m-уровень ® µ-уровень — гетерогенизацию (Heterogenization — локализация, определение локальных полей на µ-уровне, концентрации микронапряжений, решения задач микромеханики и прочности КМ).

Для обеспечения технологического лидерства, особенно в части разработки глобальной конкурентоспособности наукоемкой и высокотехнологичной продукции, важную роль играют передовые цифровые технологии, в первую очередь технологии математического, компьютерного и суперкомпьютерного моделирования, цифровых (виртуальных) испытаний, цифровых (виртуальных) испытательных стендов и полигонов, цифровых двойников [2; 3] и цифровой сертификации [4]. Наиболее эффективной реализацией указанных передовых подходов и цифровых технологий являются SPDM-системы (Simulation Process and Data Management) — программные системы управления процессами и данными компьютерного моделирования, или, более подробно, SPDM-системы — программное обеспечение, предназначенное для эффективного управления конфигурацией данных моделирования, оптимизации процессов, осуществления совместной работы глобально распределенных команд, обеспечения прослеживаемости и принятия решения по оптимизации продукта, связывающего входные и выходные данные программ препроцессинга, систем конечно-элементного анализа и программ обработки результатов вычислений (постпроцессинга) [5].

Важно, что класс SPDM-систем направлен на обеспечение прозрачности и прослеживаемости (контролируемости) процесса разработки, эффективное управление требованиями и изменениями, обоснование с помощью цифровых испытаний принимаемых проектных решений, автоматизацию работы с проектными решениями и автоматизированными расчетными цепочками (технологиями, методами, методиками), интеграцию и взаимодействие CAE-систем и любого инженерного программного обеспечения [6, 7].

В качестве примера российской SPDM-системы можно привести цифровую платформу по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench® [6-12].

Функциональные и технические возможности цифровой платформы CML-Bench® позволяют не только эффективно реализовать проекты в интересах высокотехнологичных компаний промышленности из многих высокотехнологичных отраслей (в их числе автомобилестроение, включая электротранспорт, авиастроение и вертолетостроение, включая БВС (беспилотные воздушные суда) и БПЛА (беспилотные летательные аппараты) различных типов, двигателестроение и энергомашиностроение, атомное, нефтегазовое, нефтехимическое, специальное и тяжелое машиностроение, ракетно-космическая техника, железнодорожный транспорт, судостроение, кораблестроение и морская техника, медицинский инжиниринг, спорт высших достижений и др.), но и организовать процессы внедрения технологий математического и компьютерного моделирования, цифрового инжиниринга и цифровых двойников в деятельности промышленных компаний.

Функциональные возможности цифровой платформы CML-Bench® дополнены разработанными технологиями, методами и методиками по созданию цифровых двойников КМ и КС, что позволило сформировать подсистему CML-Bench.Composites, которая предназначена для разработки верифицированных и валидированных математических и компьютерных моделей композиционных материалов, обладающих высоким уровнем адекватности, которые лежат в основе цифрового двойника изделия/КС. Данный подход позволяет на этапе разработки изделия учитывать специфические особенности физико-механических свойств материалов в изделии, а также технологические процессы изготовления, наконец, определять физико-механические, технологические и эксплуатационные параметры (законы эволюции и деградации свойств) математических и компьютерных моделей, необходимые для дальнейшего цифрового обоснования новых изделий и продуктов с применением технологии цифровых двойников.

Стоит отметить, что композиционные материалы и композитные структуры — одна из наиболее перспективных отраслей материаловедения ввиду высоких удельных физико-механических характеристик КМ, специальных функциональных свойств и возможностей реализации аддитивных технологических процессов. Отрасль в последние несколько лет занимает значительный объем мирового рынка и может рассматриваться как приоритетное направление развития, что в целом соответствует общему тренду на увеличение применения композиционных материалов в высокотехнологичных отраслях промышленности [13, 14]. Подробное описание рынка технологий цифрового проектирования и моделирования материалов представлено в экспертно-аналитическом докладе «Тренды и перспективы развития цифрового проектирования и моделирования (включая цифровые технологии моделирования изделий из композиционных материалов на основе инструментов разработки и применения цифровых двойников композиционных материалов)» [15].

Исторический обзор основных этапов развития композиционных материалов

Исторически применение композиционных материалов относят к временам Древнего Египта, когда для строительства зданий использовалась смесь глины и соломы, затем бетон — смесь вяжущего вещества и дробленых камней [16]. В XIX веке появился железобетон — первый «официальный» композиционный материал. Тем не менее наиболее яркие примеры внедрения композиционных материалов в промышленность, а также регулярные научные исследования в области разработки композиционных материалов и технологий их производства следует отнести к XX веку (на рис. 1 приведены некоторые примеры первого использования композиционных материалов в различных отраслях: автомобилестроении, авиастроении, энергетике и др.).

Рис. 1. Примеры первого применения композиционных материалов в различных отраслях промышленности (Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)

Не менее важно рассмотреть и историю развития научных исследований и направлений в области композиционных материалов — основные этапы научной области были сформированы в 80-е годы XX века.

В период с 1985 года по 2025 год в СПбПУ (отметим структурные подразделения НИЛ «Вычислительная механика» (CompMechLab®), Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга», Центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии», Научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии» и Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг») проф. А.И. Боровковым с соавторами — научными группами ученых и инженеров — были опубликованы 132 научные работы в области механики композиционных материалов и композитных структур. То есть за 40-летний период проведены исследования и опубликованы статьи в десятках ведущих журналов: Materials Physics and Mechanics, Computational Mechanics, Int. J. Computers & Structures, Int. J. Engineering Computations, Engineering Fracture Mechanics, Int. J. of Advanced Manufacturing Technology, Int. J. of Mechanical and Production Engineering Research and Development, Int. J. Computational Civil and Structural Engineering, Appl. Math. Mech. (Z. Angew. Math. Mech. — ZAMM), Applied Mechanics and Materials, Sandwich Construction, Plasma Devices and Operations, Fusion Engineering, Cryogenics, Physical Review B, Physics of Low-Dimensional Structures, IEEE Transactions on Magnetics, «Физическая мезомеханика», «Проблемы прочности и пластичности», «Труды СПбПУ», «Научно-технические ведомости СПбГПУ» и др. — полный перечень работ приведен в книге [15], множество результатов выполненных работ было представлено на многочисленных съездах, форумах, конференциях и научных семинарах во многих городах России и других странах (Китай, Республика Беларусь, Казахстан, США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Южная Корея и др.).

В этих статьях рассмотрены и исследованы многие актуальные вопросы вычислительной механики композиционных материалов и композитных структур, а также вопросы математического и компьютерного моделирования многоуровневого / многомасштабного (MultiScale) описания и поведения микро- и макронеоднородных гетерогенных материалов и структур с анизотропными компонентами, включая гетерогенные наноструктуры. Особое внимание в публикациях уделяется фундаментальным задачам механики композитов: принципу локальности, методам многоуровневой гомогенизации (MultiScale Homogenization Method на основе µ-m-M-принципа гомогенизации), определению эффективных физико-механических характеристик реальных композитов и последовательной гетерогенизации (Sequential Heterogenization), формированию тензорно-полиномиальных критериев прочности макроскопически анизотропных композиционных материалов, описанию и моделированию разнообразных механизмов разрушения композиционных материалов на микроуровне, а также применению этих подходов для решения инженерных и промышленных задач.

Эти публикации и опыт реализации НИР и НИОКР в интересах высокотехнологичной промышленности в области композиционных материалов и композитных структур были использованы в разработке подсистемы CML-Bench.Composites цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench® [2, 6-12] и при написании данной статьи.

Стоит отметить, что основной проблемой цифрового обоснования механического поведения, прочности, несущей способности, долговечности, надежности и безопасности изделий из КМ является особенность таких изделий: все области научных знаний — материаловедение, технологии (технологические процессы изготовления, цифровые технологии моделирования и проектирования, производственные технологии) и механика деформируемого твердого тела / механика композитных структур — неделимы и формируют мультидисциплинарную триаду Материал —Технология — Конструкция, фактически представляя собой одно целое.

Для обеспечения взаимосвязей Материал — Технология — Конструкция при использовании современных методов моделирования и проектирования изделий из композиционных материалов (композитных структур; «конструкций в конструкции», учитывая сложную микроструктуру КМ) с применением технологии цифровых двойников согласно национальному стандарту ГОСТ Р 57700.37-2021 «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения» (разработан специалистами Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» совместно со специалистами ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») [3] и для разработки технологий проектирования, методов математического и компьютерного моделирования и инженерных расчетных методик необходима разработка цифрового двойника материала, способного методологически, технически и физико-механически воспроизводить свойства цифрового двойника изделия.

Следовательно, цифровые двойники КМ и КС в соответствии с основными положениями национального стандарта ГОСТ Р 57700.37-2021 должны быть выделены отдельно на стадии разработки (по аналогии с ЦД-Р), на стадии производства (ЦД-П) и на стадии эксплуатации (ЦД-Э). Процессы верификации и валидации цифрового двойника должны быть реализованы на основе проведения цифровых (виртуальных) испытаний, разработки специализированных цифровых (виртуальных) испытательных стендов (ВИС) и полигонов (ВИП). Понятно, что для проведения цифровых испытаний на ВИС и ВИП необходимо разработать, верифицировать и валидировать взаимоувязанную систему математических и компьютерных моделей, обладающих высоким уровнем адекватности реальным материалам, внешним воздействиям, физико-механическим и технологическим процессам, физико-механическому поведению КМ и КС в эксплуатационных режимах.

Принципы разработки цифрового двойника композиционного материала

Цифровой двойник композиционного материала в контексте цифрового двойника изделия формируется из двух взаимоувязанных триад:

- Материал — Технология — Конструкция.

- Цифровой двойник на стадии Разработка — Производство —Эксплуатация [14].

Каждое взаимное пересечение элементов из обозначенных триад («взаимодействие») определяет систему требований, удовлетворение которых означает достижение высокой степени адекватности математических, компьютерных и цифровых моделей композиционных материалов в составе цифрового двойника изделия (композитной структуры).

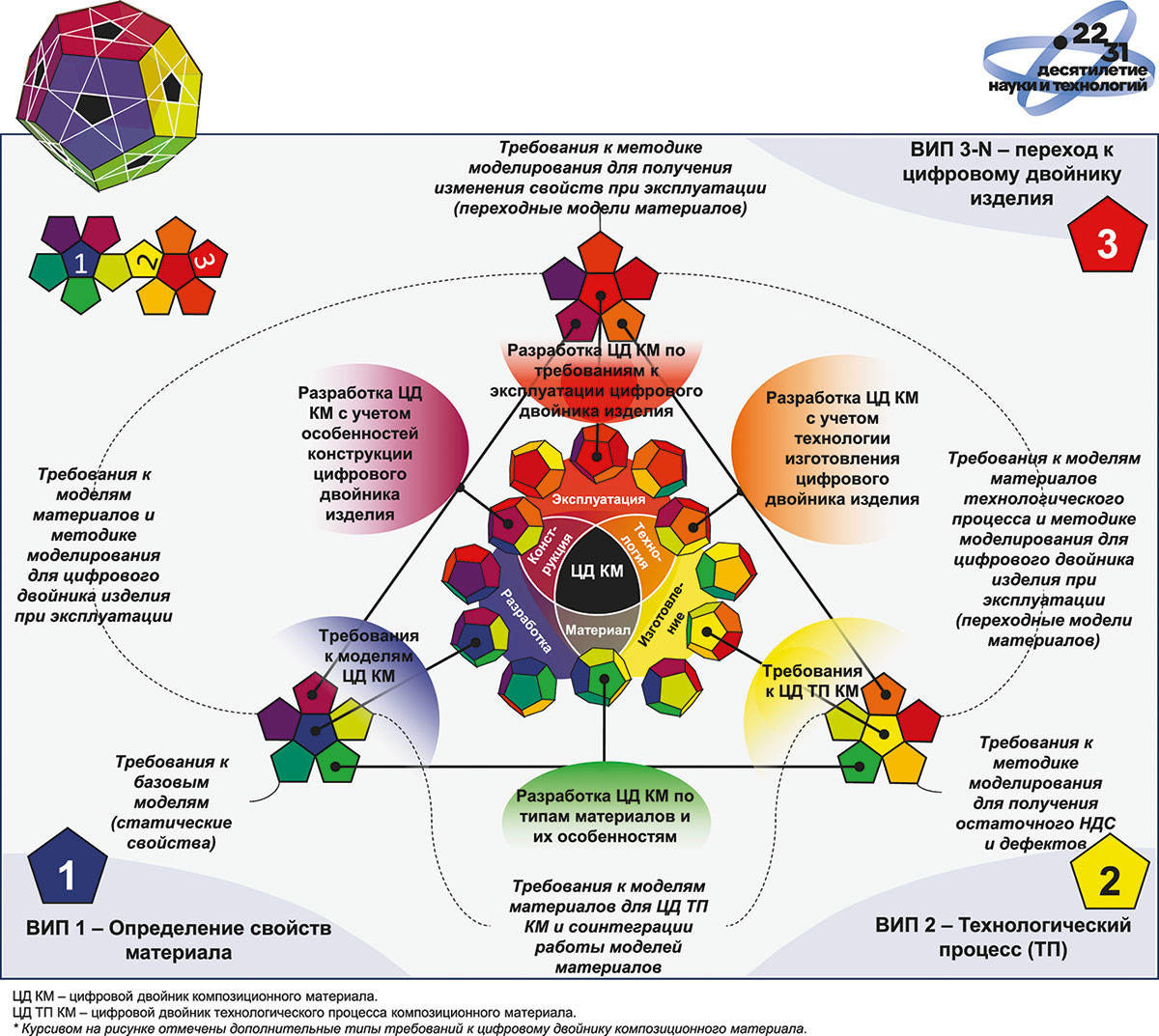

Для удобства восприятия обе триады представлены в виде фигуры (рис. 2), где 12 граней — это 12 типов требований (6 основных и 6 дополнительных), получаемых на стыке смежных задач, которые должен решать цифровой двойник КМ в цикле разработки методов моделирования и инженерных расчетных методик. При решении задач по формированию триады цифровых двойников создаются ВИС, входящие в состав и формирующие ВИП, используемые в процессе валидации моделей материалов и моделей технологических процессов, учитывающие логику другой триады, которая традиционно принята в задачах проектирования изделий из композиционных материалов (Материал — Технология — Конструкция). Тем самым формируется связь цифрового двойника композиционного материала с цифровым двойником изделия.

Благодаря такому подходу формируется однозначная и гибкая архитектура ВИС и ВИП композиционных материалов, описывающая последовательность решения задач верификации и валидации моделей, эволюцию отдельных математических и компьютерных моделей, а также процессы формирования единой цифровой модели материала.

Архитектура ВИП цифрового двойника композиционного материала

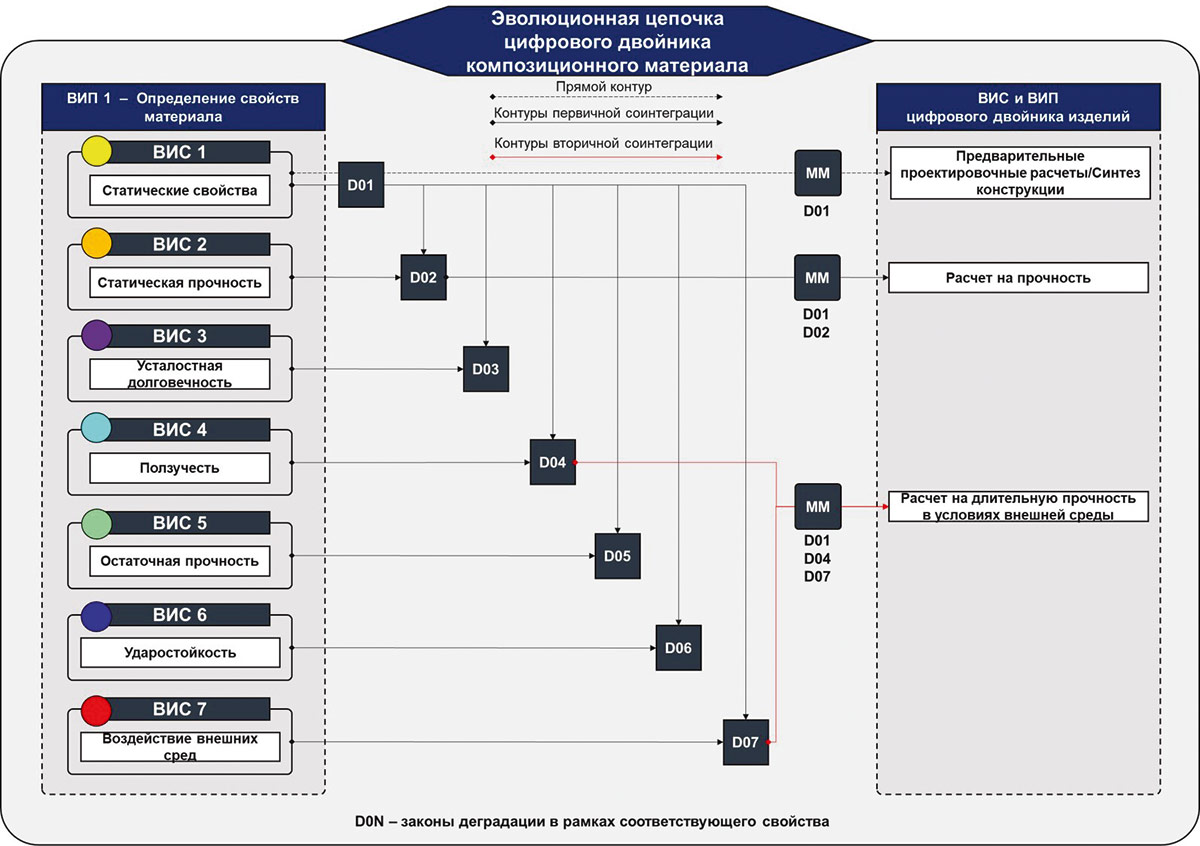

Архитектура ВИП на текущем уровне разработки и понимания особенностей композиционного материала, представленная на рис. 3, соответствует требованиям, сформированным в соответствии с логической схемой построения цифрового двойника композиционного материала. Все требования, соответствующие 12 граням фигуры (см. рис. 2), сформированы относительно реальных задач и критически важных вопросов математического и компьютерного моделирования конкретных изделий и технологических процессов. Вследствие этого с каждым новым изделием архитектура ВИП пополняется, формируя новые связи между отдельными ВИП и ВИС и, как следствие, — новые комплексные цифровые модели композиционных материалов.

Рис. 2. Логическая схема построения цифрового двойника композиционного материала

(Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)

В процессе разработки технологии создания цифрового двойника композиционного материала особое внимание уделяется мезоуровню, на котором для цифрового двойника КМ прорабатываются два основных ВИП:

- ВИП 1 «Свойства материала»;

- ВИП 2 «Технологический процесс».

В ВИП 1 и ВИП 2 предусмотрена связь с ВИП 3-N — переходные полигоны к цифровому двойнику изделия. Связанные переходы на микро- и, возможно, наноуровни также возможны через решение прямых и «обратных» задач мезоуровня, что частично реализуется в ВИП 1 и ВИП 2 и выделено в отдельный ВИП 0. Для ВИП 0 верифицирован расчетный файл аналитических моделей микромеханики, который используется при недостаточном количестве экспериментальных данных для описания поведения материала на мезоуровне.

Преимущество разработки на мезоуровне в рамках ВИП 1 и ВИП 2, подразумевающих валидацию математических и компьютерных моделей материалов на стандартных образцах, заключается в достижении требуемого уровня понимания материала для моделирования изделия на стадии разработки, решения задачи оптимизации макроструктуры материала и технологии с точки зрения влияния кинетики технологического процесса на свойства материала.

Исходными данными для построения ВИП и ВИС является программа и методика испытаний конкретного материала и технологии. Программа и методика испытаний разрабатывается с учетом особенностей материала и с учетом процессов изменения свойств, которые необходимо учесть в цифровом двойнике изделия на стадиях производства и эксплуатации.

Рис. 3. Архитектура ВИП цифрового двойника композиционного материала (Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)

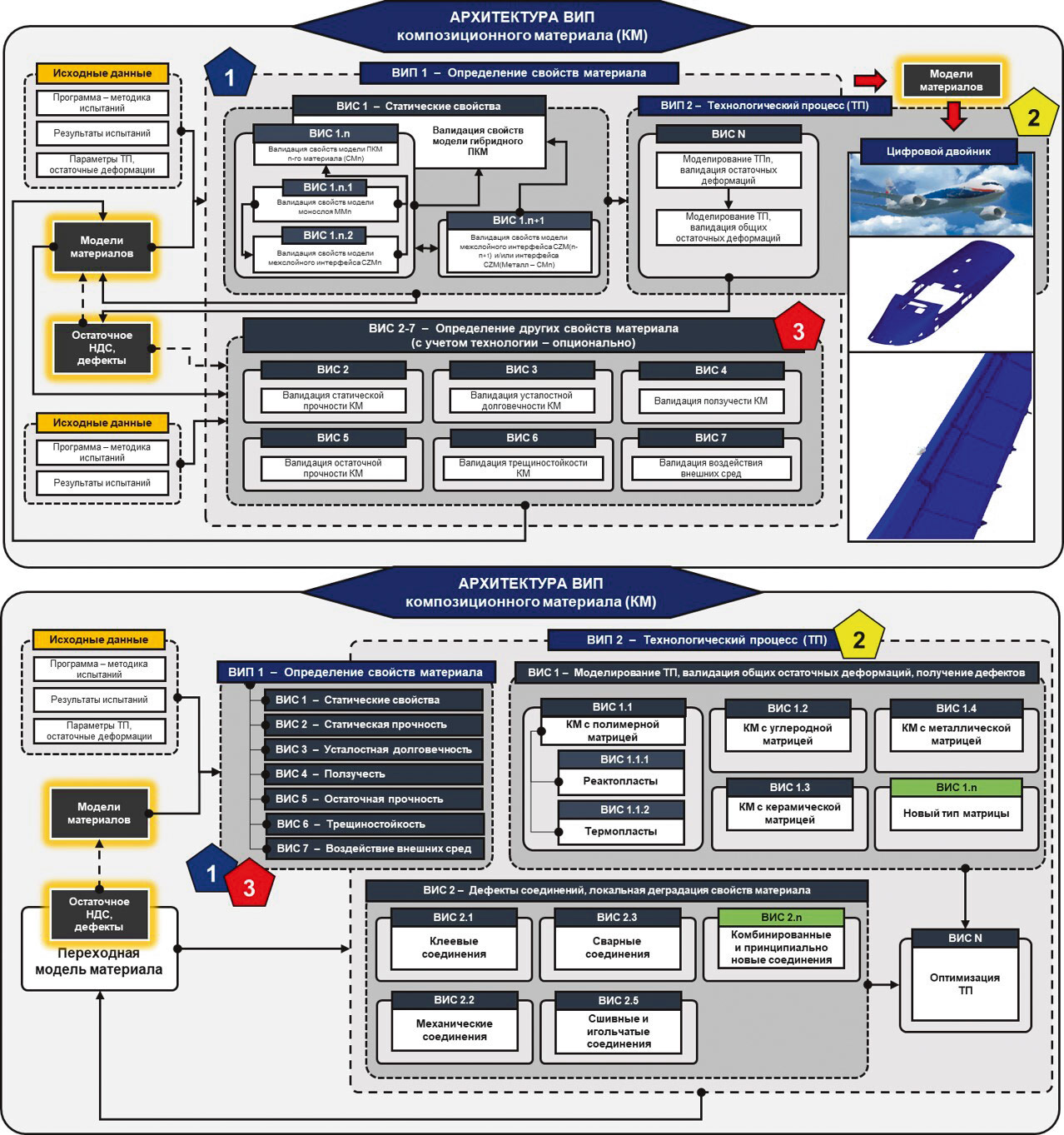

ВИП и ВИС цифрового двойника композиционного материала созданы на цифровой платформе по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®, в рамках которой для валидации цифрового двойника реализуется комплексная методология, включающая:

- автоматизированные модули математического моделирования свойств материалов по результатам экспериментов стандартных образцов (в перспективе — конструктивно-подобных образцов для ВИП 3-N);

- воспроизводимую методику моделирования свойств материалов, представленную в документации к разработанным цифровым (виртуальным) испытательным стендам (ВИС);

- готовые ВИС для валидации в численной постановке новых моделей материалов для конкретного программного обеспечения компьютерного моделирования и инженерного анализа;

- подпрограммы формирования протоколов цифровых (виртуальных) испытаний материалов, основанные на методологии, методах испытаний и обработки данных, сформированных в рамках группы стандартов ASTM International (ранее — Американское общество испытаний и материалов, American Society for Testing and Materials, ASTM) — одной из наиболее известных организаций по стандартизации в области испытаний и материалов;

- валидированные математические и компьютерные модели материалов, входящие в структуру цифрового двойника изделия и готовые к применению для проведения расчетов в конкретном инженерном ПО, поддерживающим возможность реализации пользовательских моделей материалов анизотропного тела для учета необходимых законов изменения и деградации свойств.

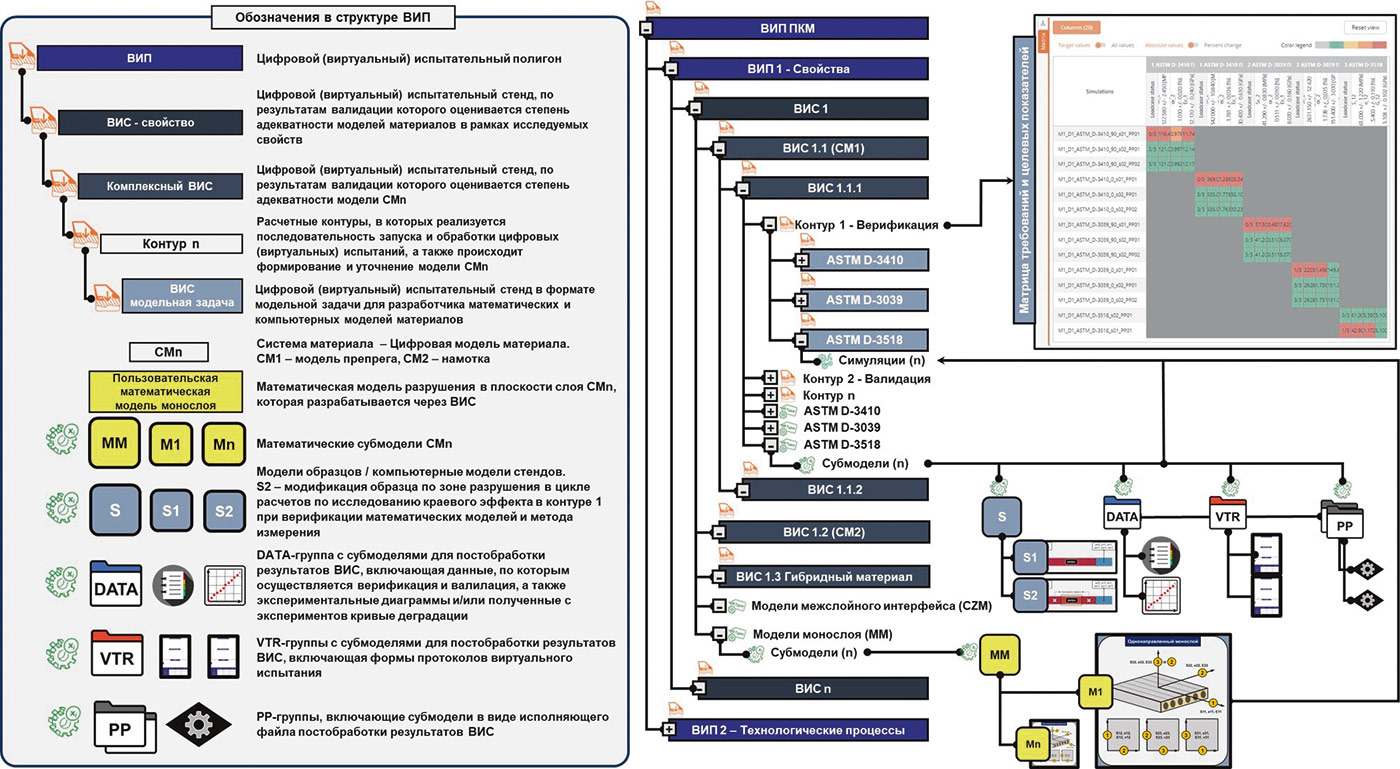

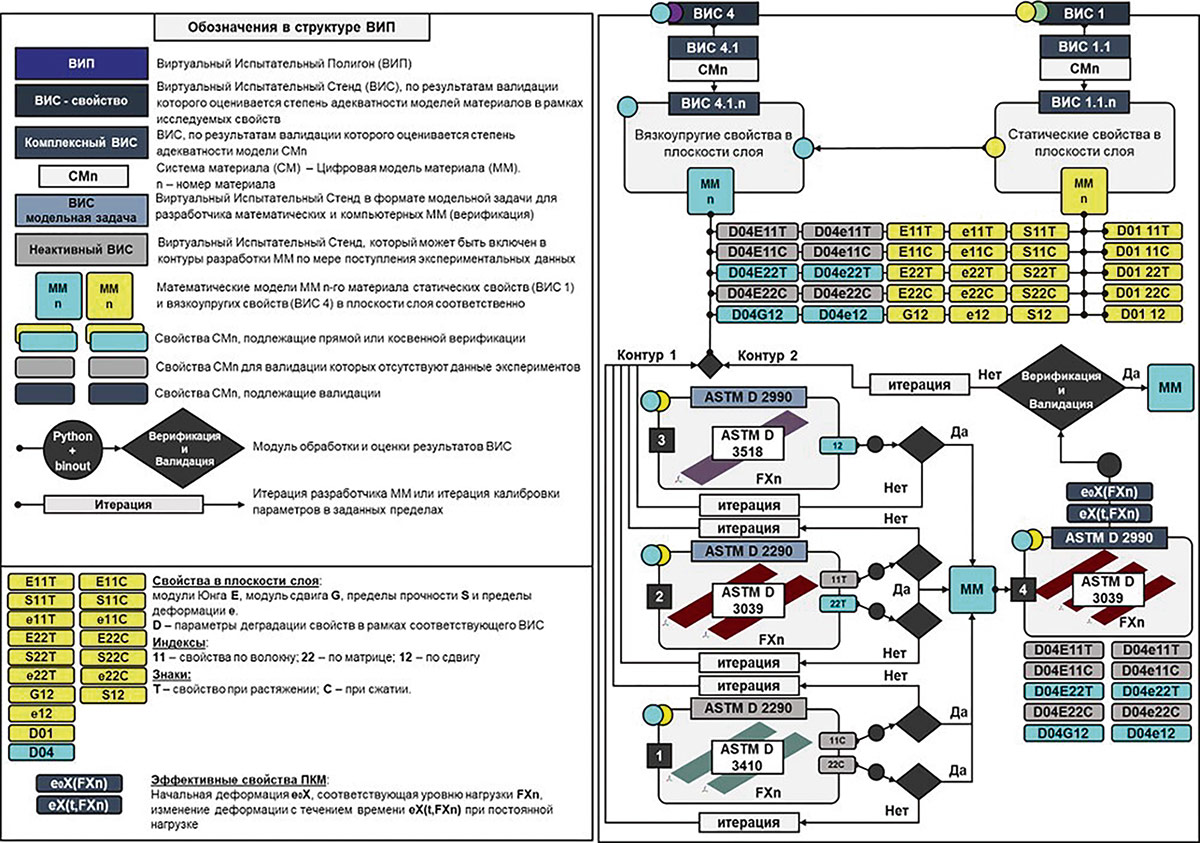

Пример реализации архитектуры ВИП цифрового двойника композиционного материала представлен на рис. 4. Одно из преимуществ цифровой платформы CML-Bench® — визуальное представление матрицы требований, целевых показателей и ресурсных ограничений, включающей требования, приведенные в техническом задании, а также параметры, заданные пользователем. Инструменты платформы позволяют посредством написания пользовательских подпрограмм определить искомые показатели результатов цифровых (виртуальных) испытаний для дальнейшей обработки данных с целью оценки уровня адекватности разрабатываемых моделей.

Рис. 4. Архитектура ВИП цифрового двойника композиционного материала на цифровой платформе

CML-Bench® (Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)

Благодаря алгоритмам аналитического расчета нелинейных свойств анизотропного тела, разработанным специалистами Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и представленным на цифровой платформе CML-Bench®, может быть реализовано ПО перерасчета «истинного напряженно-деформированного состояния (НДС)» конструкции для ПО инженерного анализа, поддерживающего модели линейных ортотропных материалов (вид анизотропии, где свойства материала различаются друг от друга вдоль трех взаимно-перпендикулярных направлений): аналитические модули позволяют «настраивать» поведение материала в плоскости слоя с равной точностью численной постановки при наличии входных данных о напряжениях; разработанные программные модули апробированы через программную систему конечно-элементного анализа LS-DYNA (принадлежит американской компании Ansys, с 2024 года входит в Synopsys).

Положения данной методики проверены на модельных задачах по разработке отдельных изделий. Проведенная апробация позволила сократить машинные ресурсы при решении задачи оптимизации структуры материала в составе изделия посредством применения традиционного аналитического определения погонных силовых факторов (моментная или безмоментная теория пластин и оболочек) в совокупности, например, с методикой определения структуры через понятие критической толщины [17].

Расчеты и методология выполнены на цифровой платформе CML-Bench® в доступной и понятной форме: пользователю необходимо внести типовые результаты испытаний материала, провести их обработку внутри готовых форм и на выходе получить готовые свойства конкретной модели материала, проходящей верификацию и валидацию с первого раза.

Методика реализована для слоистых композиционных материалов, то есть материалов, для описания которых используются принципы механики слоистых пластин (аналитически и в численной постановке). Для описания тонкого эффекта — расслоения — разработана модель и методика расчета свойств межслойного интерфейса адгезионно-когезионной зоны (то есть переходной зоны между слоями материала) в зависимости от размера конечного элемента для крупных сеток билинейной модели [18].

Этапы разработки и эволюционная цепочка цифрового двойника композиционного материала

Разработка цифрового двойника композиционного материала начинается с исследования статических механических свойств материалов, моделирование которых происходит в рамках ВИП 1, ВИС 1. Отдельные структурные стенды, входящие в состав верхнеуровневых ВИС, соответствуют программе испытаний конкретного материала. Например, в ВИС 1 для структурно-ортотропных слоистых материалов, армированных непрерывными волокнами или тканями, основными методами исследования статических свойств в плоскости слоя являются испытания по стандартам ASTM, таким как ASTM D 3039, ASTM D 3410, ASTM D 3518 [19-21], а для межслойного интерфейса — стандарты ASTM D 5528, ASTM D 7905, ASTM D 6671 [22-24]. По результатам испытаний уточняются математические модели материала через определение законов деградации.

После аналитического моделирования свойств материалов алгоритм математической модели воспроизводится для численной постановки задачи исследования. Например, в одном из проектов, выполняемых ПИШ СПбПУ в интересах предприятия энергетического машиностроения, для компьютерного моделирования используется одна из лучших для моделирования КМ и КС программная система LS-DYNA, для которой реализованы новые пользовательские математические модели. В составе цифровой модели ВИС 1 математические и компьютерные модели прошли процедуры верификации и валидации на основе детальных цифровых (виртуальных) испытаний.

Модели статических свойств составляют основу для разработки более сложных моделей материалов, которые необходимы для моделирования поведения материала в технологических процессах и в режимах эксплуатации в составе изделий и композитных структур.

Применяемый подход к разработке аналитических, математических, компьютерных и цифровых моделей композиционных материалов позволяет создавать принципиально новые и связанные модели по результатам эксперимента с погрешностью верификации не более 2%, валидации — до 5%. После обоснования высокого уровня адекватности математических и компьютерных моделей материалов они могут быть интегрированы в состав цифровой модели изделия.

Модели материалов могут быть соинтегрированы с цифровым двойником изделия на разных этапах разработки цифрового двойника композиционного материала. Эволюционная цепочка развития и наполнения цифрового двойника композиционного материала новыми более сложными и физически более точными цифровыми моделями (в зависимости от конкретных задач цифрового двойника изделия) может иметь несколько уровней соинтеграции моделей материалов. Пример эволюционной цепочки, описывающий эволюцию модели материала из ВИП 1 для цифрового двойника изделия на стадии разработки и частично на стадии эксплуатации (ввиду намеренного пропуска описания ВИП 2 и перехода к цифровому двойнику на стадии производства для простоты восприятия процесса соинтеграции в материалах данной публикации), представлен на рис. 5. Процессы передачи моделей материалов в цифровой двойник изделия происходят с помощью цифровой платформы CML-Bench®.

Рис. 5. Эволюционная цепочка развития и наполнения цифрового двойника композиционного материала данными на цифровой платформе CML-Bench®

(Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)

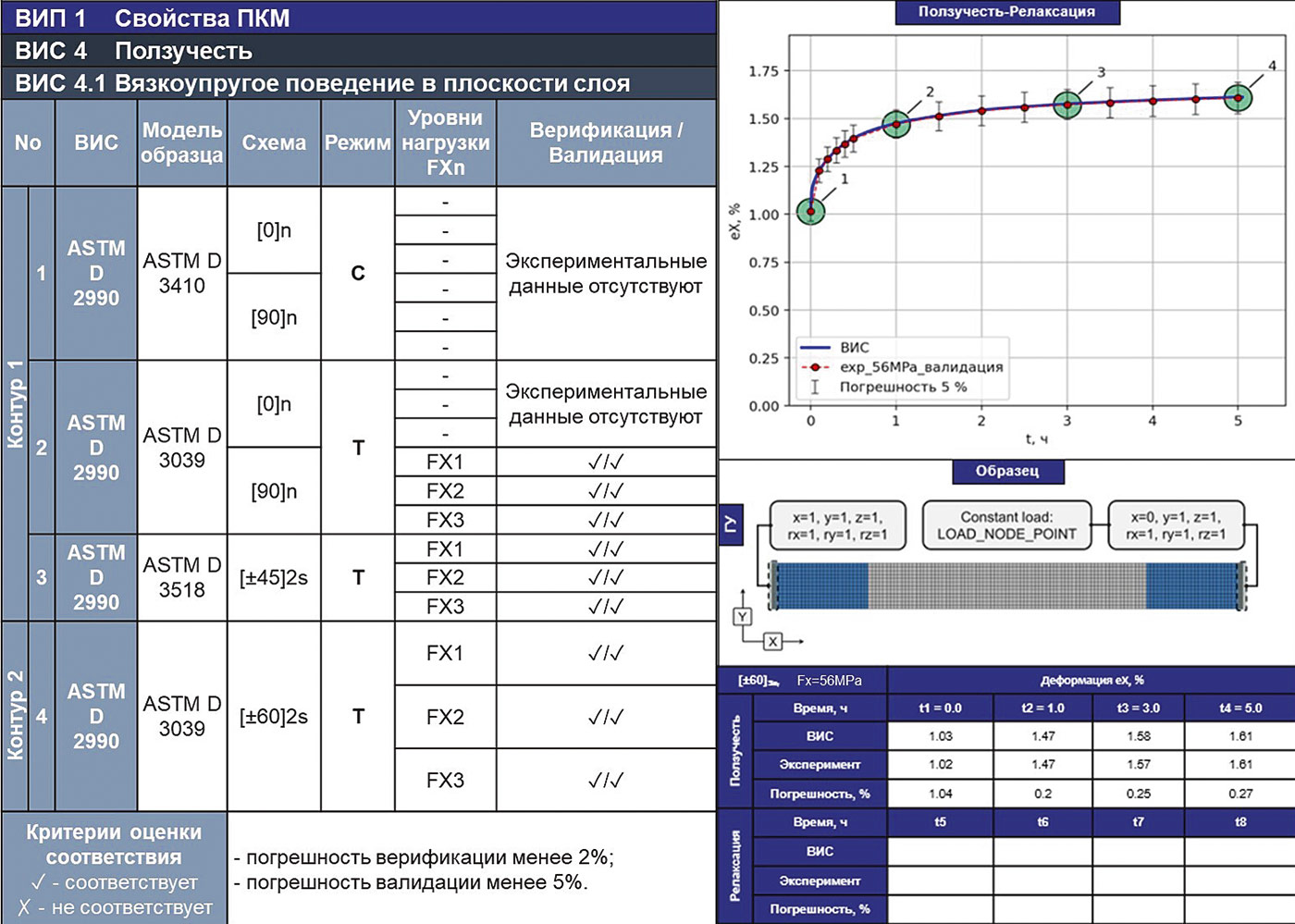

Документация ВИП и ВИС

на примере валидации комплексной модели упругого и вязкоупругого поведения, прошедшей разработку через ВИП 1, ВИС 1 (Статические свойства) и ВИС 4 (Ползучесть)

для анизотропного тела в плоскости слоя

В качестве основной типовой документации стенда выступают: программа цифровых (виртуальных) испытаний; карта ВИС, приведенная на рис. 6; протоколы цифровых (виртуальных) испытаний (см. рис. 7), представляющие результаты валидации моделей.

Рис. 6. Карта ВИС для композиционных материалов (Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)

Рис. 7. Протоколы цифровых (виртуальных) испытаний композиционных материалов (Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)

Результаты валидации принципиально новой модели материала получены по открытым экспериментальным данным, приведенным для углепластиков [25], где представлены статические диаграммы деформирования плоских стандартных образцов и кривые ползучести таких же образцов при разном уровне нагружения. Модель ползучести материала для компьютерной реализации в LS-DYNA разработана в совокупности с аналитическим модулем расчета свойств вязкоупругого поведения и реализует деградацию свойств по всем направлениям с течением времени в зависимости от уровня нагрузки. На рис. 8 представлено сравнение разработанной математической модели ползучести с экспериментальными данными перекрестно-армированных образцов и математической модели, основанной на известном и часто используемом авторами статьи степенном законе [25].

![Рис. 8. Сравнительный анализ разработанной математической модели ползучести с экспериментальными данными перекрестно-армированных образцов и известной математической модели [25] (Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)](/archive/sg/2025/7/1/008.jpg)

Рис. 8. Сравнительный анализ разработанной математической модели ползучести с экспериментальными данными перекрестно-армированных образцов и известной математической модели [25] (Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)

Функциональные возможности моделей материала и достижение требуемой точности в задачах верификации и валидации позволяют решать следующие задачи в процессе разработки цифрового двойника изделия: расчет и анализ упругого и вязкоупругого поведения материала в элементах конструкции; задачи надежности и ресурса; задачи проектирования изделия.

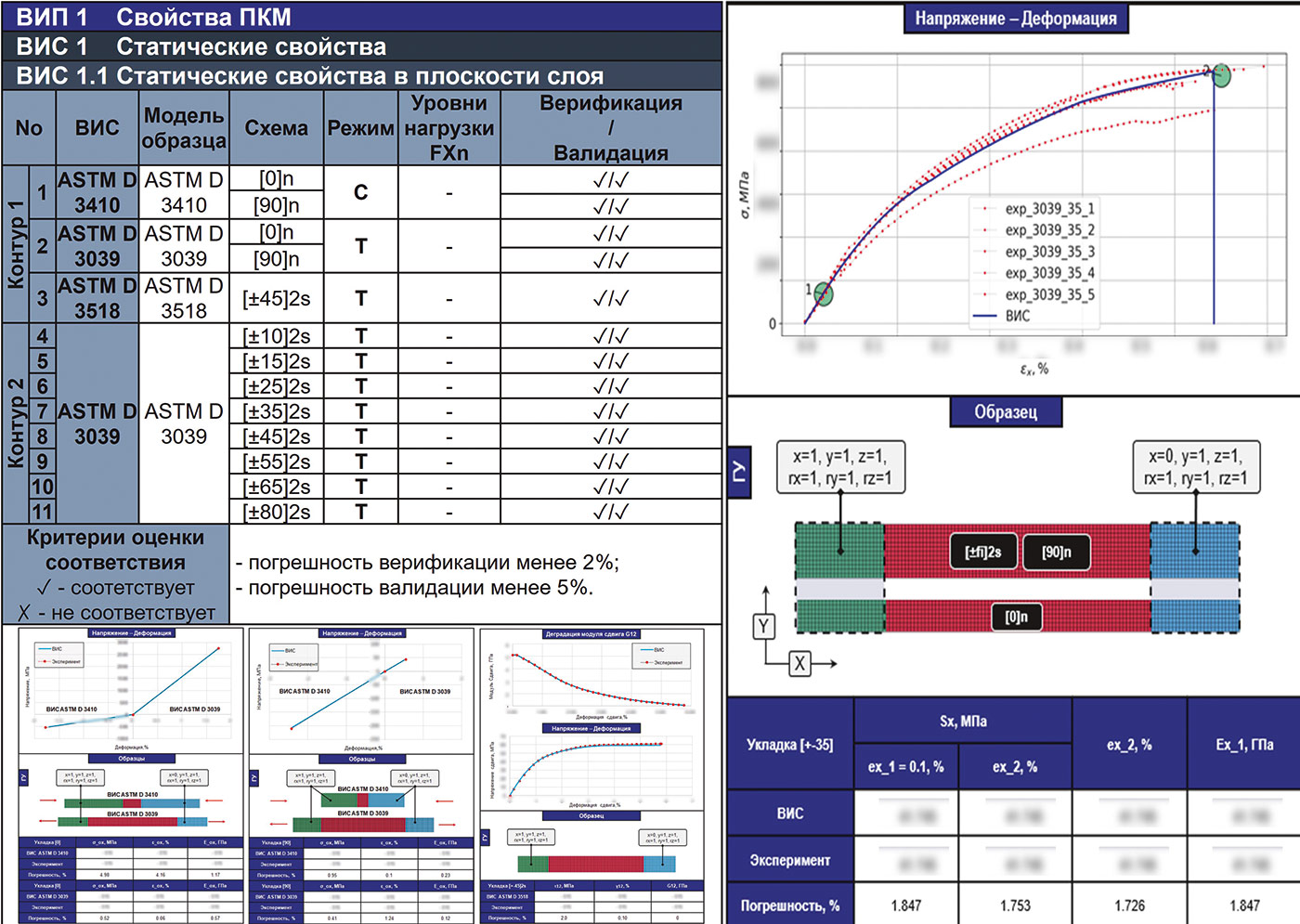

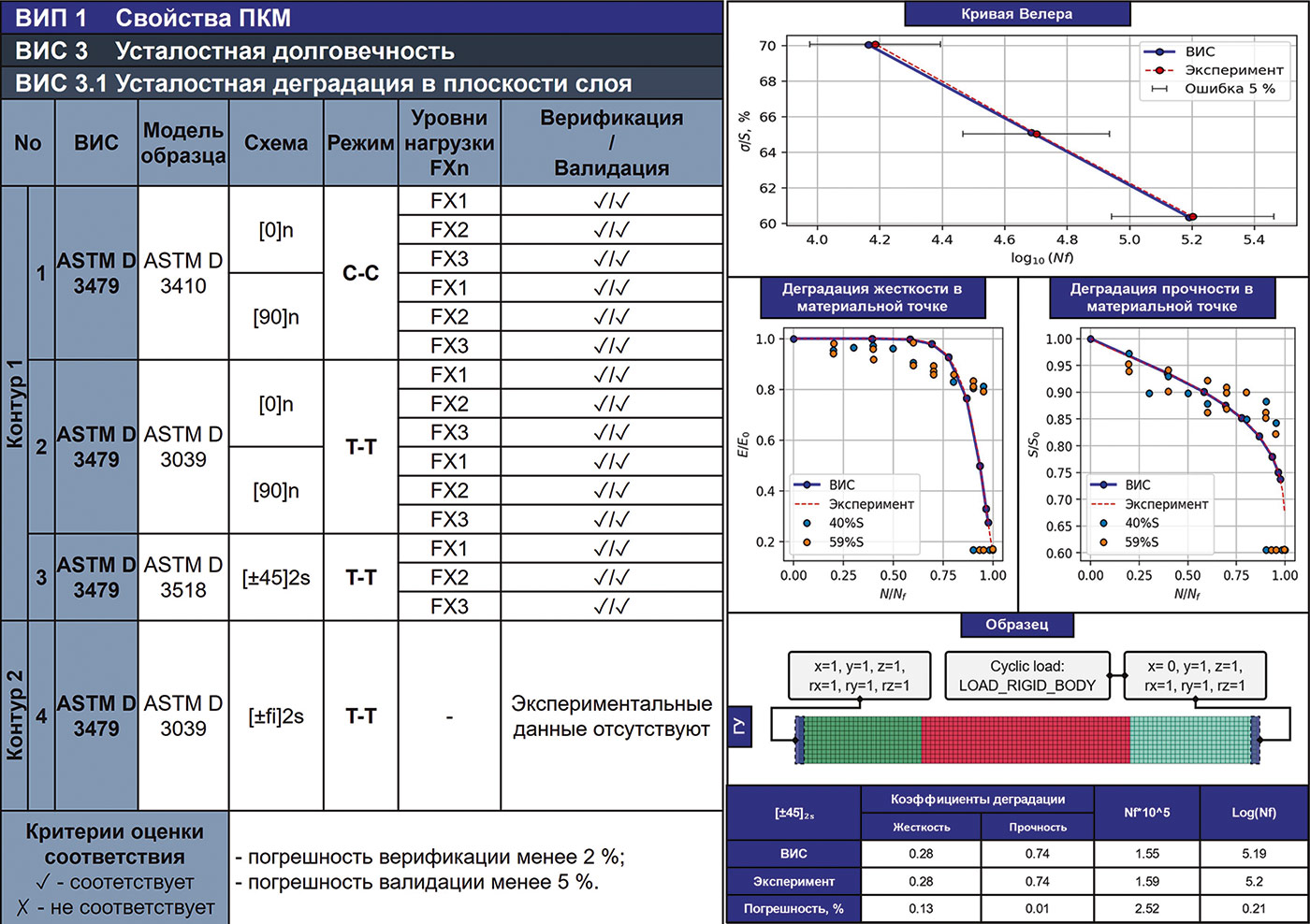

Аналогично документации, рассмотренной на примере модели ползучести, каждый ВИС снабжается необходимыми программами цифровых (виртуальных) испытаний; картой ВИС и протоколом цифровых (виртуальных) испытаний, которые отражают результаты валидации моделей. Для моделей ВИП 1, ВИС 1 «Статические свойства» и ВИП 1, ВИС 3 «Усталость» на рис. 9 и 10 соответственно приведены протоколы цифровых испытаний, демонстрирующие результаты валидации моделей.

Рис. 9. Протоколы цифровых (виртуальных) испытаний ВИС 1 (Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)

Модель статических свойств материала в LS-DYNA реализована в совокупности с аналитическим модулем расчета свойств квазитекучего поведения при сдвиговых деформациях, благодаря мультипликативной декомпозиции тензора упругих характеристик на статическую и зависящую от сдвиговых деформаций часть, определяемую экспериментально. Разработанная модель поддерживает бимодульность как в продольном, так и поперечном направлениях. Задачи, которые модель материала позволяет решать в цифровом двойнике изделия: расчет и анализ НДС в плоскости слоя в элементах конструкции из полимерных композиционных материалов вплоть до разрушения, проектирование изделий из КМ.

Рис. 10. Протоколы цифровых (виртуальных) испытаний ВИС 3 (Источник: ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»)

С целью разработки высокоточной модели отклика полимерных композиционных материалов на многоцикловое нагружение и снижения вычислительных и временных затрат реализована усталостная модель материала, в которой определена деградация всех жесткостных и прочностных характеристик материала от количества пройденных циклов и уровня нагружения. Разработанная модель учитывает прогрессирующее усталостное разрушение на основе алгоритмов перерасчета циклов после каждой инициализации разрушения. Задачи, которые модель материала позволяет решать в цифровом двойнике изделия: расчет и анализ НДС в элементах конструкции с учетом количества приложенных циклов нагрузки до разрушения, задачи надежности и ресурса, проектирование изделий из КМ.

Заключение

Цифровой двойник композиционного материала формируется постепенно, по этапам, по мере получения исходных данных и формирования базы данных для валидации. Описание детального физико-механического поведения композиционных материалов трудновыполнимо с применением доступных в коммерческом ПО физико-математических моделей материалов, поэтому актуальной задачей является разработка новых высокоадекватных математических и компьютерных моделей материалов в составе цифрового двойника композиционного материала, а в последующем — для цифрового двойника изделия. Это сложная задача, требующая комплексного подхода. В настоящее время разработаны следующие модели материалов анизотропного тела для цифрового двойника изделия, прошедшие валидацию на мезо- и макроуровне (в системе LS-DYNA):

- ВИП 1, ВИС 1 — «Статические свойства»;

- ВИП 1, ВИС 3 — «Усталость»;

- ВИП 1, ВИС 4 — «Ползучесть».

В текущей разработке и формировании данных для валидации находятся:

- ВИП 2, ВИС 1.1.1 — «Кинетика полимеризации реактопластов»;

- ВИП 1, ВИС 2 — «Статическая прочность с учетом кинетики полимеризации»;

- ВИП 1, ВИС 5 — «Остаточная прочность»;

- ВИП 1, ВИС 6 — «Трещиностойкость»;

- ВИП 1, ВИС 7 — «Внешняя среда».

Цифровые двойники композиционных материалов представлены на цифровой платформе по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®, где разработчики цифровых двойников изделий и все пользователи платформы, осуществляющие компьютерное моделирование и проведение цифровых (виртуальных) испытаний, могут напрямую использовать валидированные модели материалов, которые пополняются с развитием направления по разработке цифровых двойников композиционных материалов и композитных структур.

В Передовой инженерной школе СПбПУ это актуальное научно-технологическое направление реализуется в интересах атомного и энергетического машиностроения и может послужить научно-технологическим заделом и основой для любой другой отрасли высокотехнологичной промышленности, связанной с проектированием и производством изделий из композиционных материалов, что открывает широкие возможности для отечественных предприятий, заинтересованных в применении таких материалов и инструментов цифрового инжиниринга при разработке изделий.

В частности, в ПИШ СПбПУ реализован проект по разработке и производству опытных образцов семейства беспилотных летательных аппаратов «Снегирь» [12] с использованием композиционных материалов в рамках системного цифрового инжиниринга с применением технологии цифровых двойников, которая обеспечивает управление требованиями, изменениями и конфигурациями на основе проведения многовариантных цифровых (виртуальных) испытаний на разработанных специализированных цифровых (виртуальных) испытательных стендах и полигонах, представленных на цифровой платформе CML-Bench®. Это позволило оптимизировать методики проектирования беспилотных авиационных систем и их компонентов и подтвердило высокую эффективность применения цифровой платформы в области БАС, БВС и БПЛА, а также для математического и компьютерного моделирования композиционных материалов и композитных структур.

Внедрение в промышленность цифрового инжиниринга материалов, в основе которого лежат отечественная SPDM-система и технология разработки цифровых двойников, направлено на обеспечение достижения технологического лидерства по направлению разработки и применения композиционных материалов и композитных структур нового поколения — направлению, которое только формируется в отечественной индустрии с учетом значительного научно-технологического задела, кратко описанного в этой статье. Данный задел, а также значительные достижения в области передовых цифровых и производственных технологий на основе применения цифровой платформы CML-Bench® реализуются в рамках приоритетных направлений Десятилетия науки и технологий, в том числе при поддержке гранта Минобрнауки России.

Результаты, представленные в этой работе, получены в рамках реализации проектов в интересах ООО «Центротех-Инжиниринг», входящего в контур управления Топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом». Санкт-Петербургский политехнический университет совместно с ООО «Центротех-Инжиниринг» реализует ряд научно-исследовательских проектов, а также осуществляет подготовку системных инженеров мирового уровня для атомной отрасли по направлению «Системный цифровой инжиниринг в атомном машиностроении» — формирование кадрового потенциала компаний, входящих в контур управления госкорпорации «Росатом» [26].

Обучение в Передовой инженерной школе СПбПУ «Цифровой инжиниринг» осуществляется в рамках приоритетных направлений Десятилетия науки и технологий на основе решения актуальных научно-технологических фронтирных инженерных задач в интересах промышленных компаний ряда отраслей. Важно отметить, что в 2023 году состоялось открытие научно-технологического образовательного пространства «ТВЭЛ — СПбПУ» в рамках реализации программы Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» [27], пространство предназначено для магистрантов программы «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» (направление подготовки: 15.04.03 «Прикладная механика»), разработанной совместно с АО «ТВЭЛ» и предприятиями Топливной компании — ООО «Центротех-Инжиниринг» и НПО «Центротех».

Плодотворное сотрудничество Санкт-Петербургского политехнического университета с ведущими предприятиями атомного машиностроения и энергомашиностроения позволяет ускорить разработку критически важной продукции с функциональными и техническими характеристиками, превышающими мировой уровень, и сформировать научно-технический задел, необходимый для обеспечения технологического лидерства Российской Федерации.

Литература:

- Распоряжение Правительства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года». URL: http://government.ru/docs/48570/.

- Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности: монография / А.И. Боровков [и др.]; ред. А.И. Боровков. СПб: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2022. 492 с. URL: https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2024/01/29/2023_1129_Монография_ЦД_в_высокотехнологичной_промышленности_Small.pdf.

- ГОСТ Р 57700.37-2021 Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения. URL: https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=241313.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.11.2023 г. № 3113-р. URL: http://government.ru/docs/all/150406/.

- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 22 сентября 2020 г. № 486 «Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/74832091/.

- Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников «Digital Twins» CML-Bench® (часть 1) / А.И. Боровков [и др.] // САПР и графика. 2023. № 8. С. 42-51. URL: https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2023/10/24/SBPU_8_23_edit.pdf.

- Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников «Digital Twins» CML-Bench® (часть 2) / А.И. Боровков, В.В. Бураков // САПР и графика. 2023. № 9. С. 54-64. URL: https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2023/10/24/SBPU_9_23_edit.pdf.

- Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников «Digital Twins» CML-Bench® (часть 3) / А.И. Боровков [и др.] // САПР и графика. 2023. № 10. С. 50-62. URL: https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2023/10/24/SBPU_10_23_edit.pdf.

- Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников «Digital Twins» CML-Bench® (часть 4) / А.И. Боровков [и др.] // САПР и графика. 2024. № 5. С. 4-12. URL: https://sapr.ru/article/26682.

- Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников «Digital Twins» CML-Bench® (часть 5). / А.И. Боровков [и др.] // САПР и графика. 2024. № 7. С. 4-16. URL: https://sapr.ru/article/26704.

- Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников «Digital Twins» CML-Bench® (часть 6) / А.И. Боровков [и др.] // САПР и графика. 2024. № 8. С. 12-24. URL: https://sapr.ru/article/26716.

- CML-Bench® — цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников. URL: https://cml-bench.ru/.

- Перспективы и сценарии развития новых материалов в рамках направления «Технет» НТИ в 2023 году. Экспертно-аналитический доклад / А.И. Боровков [и др.]. СПб: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2024. 184 с. URL: https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2024/06/28/otchety/perspectivy-i-scenarii-razv-materialov.pdf.

- Digital engineering in shipbuilding / A. Borovkov [и др.] // XIII International Conference NAVY AND SHIPBUILDING NOWADAYS NSN’2024 PROCEEDINGS. Conference theme Construction materials. Strength and structural mechanics. 2024. С. 269-278. URL: https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2024/07/04/Poceedings%20NSN2024_Digital%20Engineering.pdf.

- Тренды и перспективы развития цифрового проектирования и моделирования (включая цифровые технологии моделирования изделий из композиционных материалов на основе инструментов разработки и применения цифровых двойников композиционных материалов). Экспертно-аналитический доклад: монография / А.И. Боровков [и др.]; ред. А.И. Боровков. СПб: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2025. 140 с. URL: https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2025/06/30/2025_0630_cpim_kompozicionnyh_materialov_tekhnet.pdf.

- Ростех — Композитная история. URL: https://rostec.ru/media/news/kompozitnaya-istoriya/#start.

- Gay D. Composite materials: design and applications / D. Gay, S.V. Hoa, S.W. Tsai // CRC Press. 2002.

- An interface damage model for the simulation of delamination under variable-mode ratio in composite materials. NASA/Technical Memorandum 213277 / A. Turon [и др.]. 2004.

- ASTM D3039/D3039M-17 Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials, 13 p. URL: https://www.astm.org/d3039_d3039m-17.html.

- ASTM D3410/D3410M-16e1 Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix Composite Materials with Unsupported Gage Section by Shear Loading, 17 p. URL: https://www.astm.org/d3410_d3410m-16e01.html.

- ASTM D3518/D3518M-18 Standard Test Method for In-Plane Shear Response of Polymer Matrix Composite Materials by Tensile Test of a ±45° Laminate, 8 p. URL: https://www.astm.org/d3518_d3518m-18.html.

- ASTM D5528, Standard Test Method for Mode I Interlaminar Fracture Toughness of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites, 12 p. URL: https://www.astm.org/d5528-01r07e03.html.

- ASTM D7905/D7905-14. Standard Test Method for Determination of the Mode II Interlaminar Fracture Toughness of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites, 18 p. URL: https://www.astm.org/d7905_d7905m-14.html.

- ASTM D6671/ D6671M-06. Standard Test Method for Mixed Mode I-Mode II Interlaminar Fracture Tougness of Unidirectional Fiber Reinforced Polymer Matrix Composites, 14 p. URL: https://www.astm.org/d6671_d6671m-06.html.

- Kawai M. Creep behavior of unidirectional and angle-ply T800/3631 laminates at high temperature and simulations using a phenomenological viscoplasiticity model / M. Kawai, Y. Mauko // Composites Science and Technology. 2004. № 64. С. 2373-2384.

- Программа «Системный цифровой инжиниринг в атомном машиностроении» Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг». URL: https://pish-spbstu.ru/sistemnyj-cifrovoj-inzhiniring-v-atomnom-mashinostroenii.

- Научно-технологическое образовательное пространство «ТВЭЛ — СПбПУ». ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». URL: https://pish.spbstu.ru/article/tvel-spbpu.